Dr Kostendruck war immer hoch, nur hat sich niemand dafür interessiert, der Steuerzahler hat immer reingebuttert. Schon vergessen, dass die gute alte Bundesbahn vor der Bahnreform fast 60 Mrd. DM Schulden angehäuft hatte? Vermutlich stottert der Bund die heute noch ab.

Beiträge von tunnelklick

-

-

So vielleicht?

-

Angedeutet ist die Gutleutstraße durchgehend und eine Verbindung Gutleut <> Mannheimer via Heilbronner Straße; die Fortführung Gutleutstraße nach Westen kann man im Moment besser nur andeuten. Aber Basler Platz - Gutleut - BBGU scheint "gesetzt". Was wir natürlich nicht wissen, ist die Lage von Haltestellen.

-

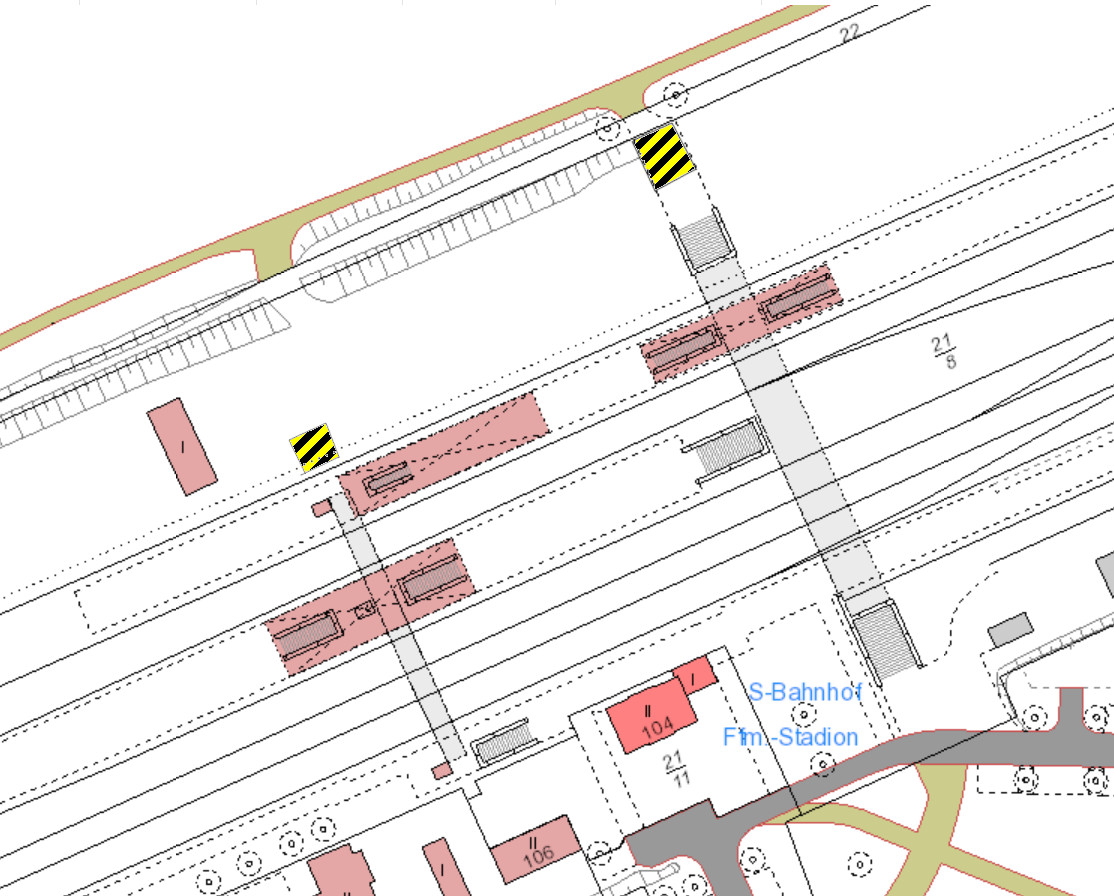

Ausbau BB Gutleut

Vielleicht wäre das etwas für die Berücksichtigung im Gleisplan? Das stammt aus dem Thread "VGF plant Erweiterung des BB-Gutleut", Beitrag #11.

-

Straßenbahn-Betriebshof Gutleut (Ausbau, Planung)

Der erste Bericht zum Ausbau des BBGU liegt knapp anderthalb Jahre zurück. Inzwischen wird es konkret. Im Auftrag der VGF hat das Darmstädter Büro FS Architekten eine Variantenuntersuchung durchgeführt. War zunächst von einer offenen Anlage die Rede, ist jetzt eine geschlossene, 2-geschossige Anlage geplant, deren 1.OG als Abstellfläche für Kfz dienen soll, das Dach soll eine große PV-Anlage tragen. Zudem entsteht eine Waschhalle für Straßenbahnen.

ZitatIn Anbetracht des seitens der Stadt und der traffiQ erweiterten Netzkonzeptes gemäß Nahverkehrsplans, sind Erweiterungen des Fahrzeugfuhrparks der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) bereits in Umsetzung und weitere in Planung. Insofern besteht bei der VGF mittel- bis langfristig Bedarf nach Erweiterung der Abstell- und Betriebshofkapazitäten von zusätzlich ca. 2.600 m Abstellgleisen. Auf grund der vorg. Notwendigkeiten ist die Erweiterung des Betriebshofes Gutleut (BBGU) ein Baustein des Gesamtabstellkonzepts der VGF. Hierfür soll der bestehende Betriebshof BBGU mit einer neuen

Abstellanlage erweitert werden, die auf einem ca. 4500qm großen, noch zu erwerbenden Grundstückerrichtet werden soll.

Neben der eigentlichen Nutzung als Abstellanlage hat ein erstelltes Schall- und Erschütterungsgutachten ergeben, dass die geplante Abstellanlage für Schienenfahrzeuge überdacht werden muss. Hierbei ergibt sich die Synergie, dass auf dem Betriebshofgelände in Gutleut ein Mangel an Pkw-Stellplätzen besteht und diese Überdachung als Parkdeck zur Erhöhung der Parkmöglichkeiten genutzt werden soll. Die bisherige Planung sieht weiterhin vor, dass das Parkdeck überdacht und mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet wird. Unterhalb der Parkdeckzufahrt ist ein Technikgebäude für Normalstrom, Fahrstromtechnik sowie Signaltechnik vorgesehen. Eine Waschhalle für Schienenfahrzeuge ist im Lageplan oberhalb der Abstellanlage vorgesehen

All dies ergibt sich aus einer Ausschreibung für die TGA-Planung.

Grafiken: VGF und fs|architekten

Natürlich wird berücksichtigt, dass die Sperrung der Mannheimer Straße für den Bau des Fernbahntunnels eine Zufahrt zum Betriebshof über die Gutleutstraße erfordert. Der Lageplan zeigt eine Zufahrt über Heilbronner- und Mannheimer Straße und eine Zufahrt westlich direkt aus/in die Gutleutstraße

Das südlich an den bestehenden Betriebshof angrenzende Gelände (ex. Degussa/Ferrostahl) wird bis Ende 2026 von der Mainova als Baustelleneinrichtungsfläche für den benachbarten Kraftwerksneubau und den Wärmespeicher genutzt, so dass für die VGF-Anlage ein Baubeginn in 2027 angepeilt wird, Inbetriebnahme Ende 2028.

-

Obereschbach wird vorläufige Endstation (ab 12/2025)

Endlich mal was Konkretes:

Während der Realisierung der Maßnahme U2-Verlängerung wird ein interimistischer Endhaltpunkt in Ober-Eschbach benötigt. Hierfür werden zwei Wendegleise erforderlich, die das Wenden von 4 Wagen-Zügen ermöglichen. Die Züge müssen sich hierbei an der Wendeanlage gefahrlos überholen können. Der Einbau der notwendigen Weichenverbindungen ist umzusetzen. Eine technische Absicherung in Form einer Fahrsignalanlage zum Einstellen gesicherter Fahrstraßen ist notwendig. Flankenfahrten und Frontalzusammenstöße sind zu verhindern. Fahren auf Sicht ist zu vermeiden. Betroffene Bahnübergänge sind zu berücksichtigen. Der notwendige Umbau der Fahrleitungsanlage sowie die Fahrstromversorgung sind anzupassen. Es ist ein Sozialgebäude zu errichten und ein interimistisches Stellwerk.

ZitatAlles anzeigenFür die Stadtbahnverlängerung der U2 von der Station Gonzenheim zur Station Bad Homburg muss die bestehende Endstation Gonzenheim abgerissen werden. Als temporäre Endstation dient die Station OberEschbach (1 Station vor der Station Gonzenheim). Damit die Station Ober-Eschbach als temporäre Endstation genutzt werden kann, müssen Anpassungen bzw. Maßnahmen an der Schieneninfrastruktur durchgeführt werden. Damit die Züge wenden können, wird vor dem Bahnübergang Kalbacher Straße ein Gleiswechsel eingebaut. Damit die Züge am Gleiswechsel nicht kollidieren können, wird eine Fahrsignalanlage inkl. neuen Stellwerk errichtet.

...

Die Fahrweganforderung von der Frankfurter Innenstadt kommend in Richtung temporäre Endstation erfolgt über einen Achszähler (656 A10), welcher neu vorgesehen wird. Die Fahrweganforderung von der temporären Endstation in Richtung Frankfurt erfolgt über Schlüsselschalter. Die Schlüsselschalter werden jeweils am Stationsgeländer am östlichen Ende des Bahnsteigs montiert. Es wird auf beiden Gleisen an der temporären Endstation ein Schlüsselschalter für

die Fahrweganforderung vorgesehen, da die Wendung der Stadtbahnzüge auf beiden Gleisen möglich ist.

Die Schlüsseltaster auf den beiden Bahnsteigen werden zu den einzelnen Fahrwegen zugeordnet. Für das Einfahrtsignal wird als Rückfallebene der Fahrweganforderung ebenfalls ein Schlüsselschalter direkt am Fahrsignal vorgesehen

...

Die Arbeiten sollen Ende Mai beginnen und zum Fahrplanwechsel im Dezember abgeschlossen sein. Danach kann der Abbruch der Station Gonzenheim beginnen.

Quelle: Ausschreibung

-

^ Fragt sich, ob dort auch Elektrobusse eingestellt werden (dürfen). Anscheinend weisen diese doch ein höheres Brandrisiko auf, wie wir bei traffiQ lesen können.

-

Die richtige Stelle, dies herauszufinden, sind auch nicht die Ratsvorlagen, sondern die Haushaltspläne.

Sie geben Auskunft über die mittelfristige Finanzplanung und die projektweise Bewilligung mit dem prognostizierten Mittelabfluss und -Zufluss in den kommenden Jahren. Im Frankfurter Haushaltsplan kann man das in der Projektgruppe 16 ÖPNV/Verkehr nachlesen. -

Zum Stand der Beschaffung

Die Fertigstellung der Strecke liegt noch einige Jahre weg.

Zu gegebender Zeit wird es eine Ausschreibung für Fahrzeuge geben und dort

wird man dann sehen was man haben möchte.

In den Geschäftsberichten des RMV (Stand 31.12.2023) können wir lesen:

ZitatAlles anzeigen1.4 Fahrzeugbeschaffung Regionaltangente West durch die fahma

Die Vorbereitungen für den Start der Fahrzeugbeschaffung für die Regionaltangente West sind weitgehend abgeschlossen. Die Firma TRICON AG hat im Auftrag der fahma ein Design-Book für das RTW-Fahrzeug erstellt und Anforderungen an Exterieur und Elemente der Fahrgastinformation zusammenfasst und visualisiert. Es wird Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen. Das Fahrzeuglastenheft wurde unterstützt durch die Beratungsfirma TÜV Rheinland InterTraffic GmbH (TRIT) weitgehend fertiggestellt.

Die zentrale Herausforderung ist, die Standards der RMV GmbH für Vollbahnfahrzeuge und die Vorgaben und vor allem die infrastrukturbedingten Spezifika für Straßenbahnfahrzeuge geeignet in Einklang zu bringen. Darüber hinaus muss eine Zulassungsfähigkeit nach Eisenbahnbetriebsordnung (EBO) für Vollbahnfahrzeuge und nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) für Straßenbahnfahrzeuge sichergestellt werden. Durch entsprechende Markterkundungsgespräche konnte das fortbestehende Interesse von mehreren Fahrzeugherstellern an der Fahrzeuglieferung in Kombination mit der Verantwortung für langfristige Verfügbarkeit (Übernahme der Instandhaltung) verifiziert werden.Im Frühsommer 2023 informierte das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) den RMV und die fahma über ein Förderprogramm zur "Förderung eines innovativen, intelligenten und grünen wirtschaftlichen Wandels in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021 bis 2027 (EFRE-Förderrichtlinie 21+)**". Dieses umfasst die "Förderung von umwelt- und klimafreundlicher urbaner Mobilität" und als einen Gegenstand "die Anschaffung von Schienenfahrzeugen (Zweisystemfahrzeuge) für den SPNV".

Mit der Bekanntmachung vom 11.10.2023 wurde die EFRE-Förderrichtlinie 21+ beschlossen. Fahma hat einen entsprechenden Förderantrag eingereicht. Es ist eine Förderung von bis zu 25 Millionen Euro in Aussicht gestellt.In der Sitzung am 03.11.2023 hat der Aufsichtsrat der RMV GmbH zugestimmt, dass durch die fahma das Vergabeverfahren zur Beschaffung der Fahrzeuge gestartet wird, sobald

• die Antragstellung zur Förderung der anteiligen Fahrzeuganschaffungskosten durch Veröffentlichung des Förderaufrufs eröffnet und eine förderunschädliche Vergabe möglich ist und

• die Möglichkeit der Nutzung der Stadtbahnzentralwerkstatt und der Aufgabenübernahme zumindest im Rahmen der Instandhaltung durch die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) abschließend geprüft ist sowie

• das Zulassungsprozedere der Fahrzeuge, hier insbesondere die Nachweisführung zur Inbetriebnahme nach der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab), für das Vergabeverfahren der Fahrzeugbeschaffung belastbar vorgegeben werden kann.Die Abstimmungen sind so weit vorangeschritten, dass im März 2024 das Vergabeverfahren zur Beschaffung der RTW-Fahrzeuge gestartet werden konnte.

Es wird ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Der Abschluss des Verfahrens wird für das erste Quartal 2025 erwartet.

(aus dem Konzernlagebericht für 2023)

** Siehe darin Ziffer 11.1.1

Im März 2024 wurde das Vergabeverfahren mit dem Teilnahmewettbewerb gestartet (Quelle). Verhandlungsverfahren heißt, d.h.Hersteller melden ihr Interesse an einer Teilnahme an, danach wird mit dem oder den teilnehmenden Herstellern verhandelt. Wir sind im ersten Quartal 2025, so dass wir demnächst mit Ergebnissen rechnen dürfen.

Wenn die Fahrzeuge 2028 aufs Gleis sollen, wird's auch Zeit, denn für Bau und Inbetriebnahme bleiben noch 2-3 Jahre.

-

Sie sind nicht namentlich aufgeführt, aber meine Zählung führte zum selben Ergebnis.

-

Dass uninformierte Menschen Verzögerungen verursachen, geschieht leider, aber das ist keine Begründung dafür, dass unterschiedliche Fußbodenhöhen nicht zu Barrierefreiheit führen. Manuell ausklappbare Rampen führen auch zu Störungen im Betriebsablauf - ist das ein Problem?

-

Die HLB beabsichtigt, acht Stationen auf der Strecke F-Höchst <> Königstein mit DFI auszurüsten.

ZitatDie HLB Basis AG beschafft ein Betriebsleitsystem mit dynamischer Fahrgastinformation. Auszurüsten sind acht Verkehrsstationen.

Beschreibung: - Realisierung eines "Betriebsleitsystem light" als allumfassendes System mit den integrierten Modulen "Hintergrundsystem Dynamische-Fahrgast-Information (DFI)" und "Hintergrundsystem Elektroakustischen Anlagen (ELA)" sowie mit Schnittstellen für Statusmeldungen und zur Steuerung bzw. Übersteuerung von externen Subsystemen (Beleuchtung, Weichenheizung) - Realisierung von Dynamischen-Fahrgast-Informations-Anzeigern an Bahnsteigen von acht Verkehrsstationen sowie einem Voranzeiger am Bf. Kelkheim - Erneuerung der Elektroakustischen Anlagen an acht Verkehrsstationen

Vorgesehen ist eine Bauzeit von 18 Monaten ab Auftragserteilung.

-

Da aber nicht jeder weiß, welche Bahnsteig-Höhe die Ziel-Station hat und je nach Tageszeit das Fahrzeug ziemlich voll sein kann, ist dies bei weitem nicht als barrierefrei zu akzeptieren.

Ich würde die Fahrgäste nicht unterschätzen. Wer unbedingt auf Barrierefreiheit angewiesen ist, informiert sich und stellt sich drauf ein. Und die einmal erlangte Information hat keine Verfallszeit. Glaub' an die Lernfähigkeit der Fahrgäste. Auf der U5 funktioniert's ja auch.

Und warum unterschiedliche Fahrzeugbodenhöhen nicht zu Barrierefreiheit führen sollen, erschließt sich mir nicht, vielleicht kannst du das noch mal ausführen.

-

Mir scheint auch problematisch, dass die S-Bahn alle Fahrwege von Regional-, Fern- und Güterverkehr kreuzen müsste - obwohl man gerade dabei ist, die Verkehrsarten zu trennen, wo immer möglich. Eine solche Verbindung wäre geradezu kontraproduktiv.

-

Kenne wirklich niemanden, der sich noch freiwillig die Öffis in FFM antut.

Dann fahr doch mit deinem Auto. Warum nicht? Oder mit dem Fahrrad. Wäre vielleicht deinen Herzkranzgefäßen zuträglicher, als sich dem ÖPNV auszusetzen.

-

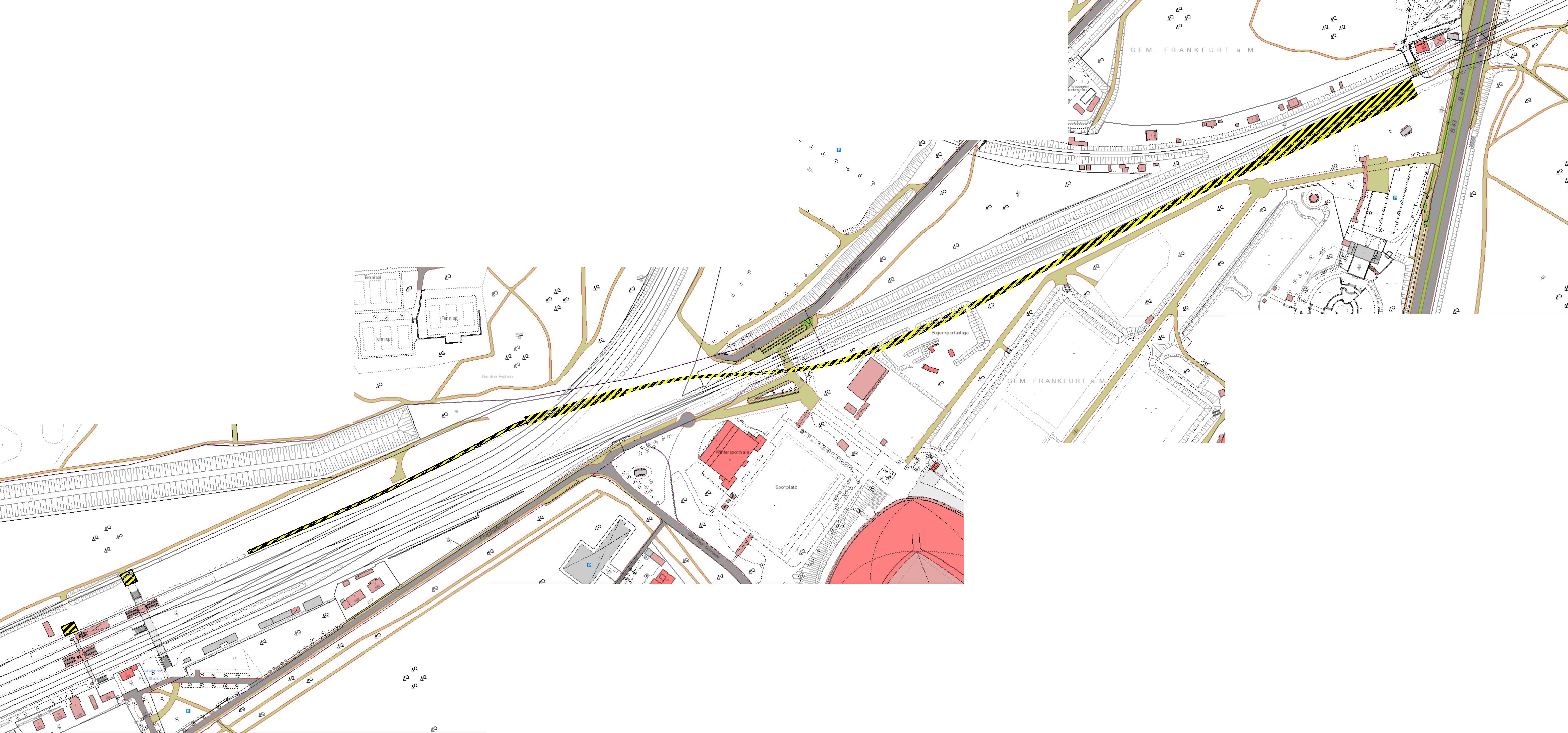

RTW_PFA_Süd (Stadion, HP Mörfelder Ldstr., update 8.3.2025)

Im Abschnitt Süd der RTW wird auf dem gesamten Abschnitt zwischen Bf. Stadion und dem HP Mörfelder Landstraße auf einer Länge von rd.1 km gebaut. Weil bekanntlich die S-Bahn im Bf. Stadion um einen neuen Bahnsteig und zwei Gleise nach Norden geschoben werden soll, müssen die Personenunterführungen entsprechend verlängert werden; hier ist die Lage zu sehen, aber die Bilder geben nichts her:

Grafik: geoportal.frankfurt.de, 3/2025, eigene Farbmarkierung

Im Anschluss an die im letzten Jahr mit großem Tam-Tam eingehobene Stabbogenbrücke ist die gesamte Anschlusstrecke nach Osten bis zur Mörfelder Ldstr. in Arbeit, insgesamt ca. 1 km.

Grafik: geoportal.frankfurt.de, 3/2025, eigene Farbmarkierung

Blick nach Osten Richtung HP Mörfelder Ldstraße:

Der Bahndamm muss hier für die Station und zwei Gleise verbreitert werden:

Erste Teile der Station, vor den Kränen der verbreiterte Bahndamm für das Gleis Richtung Süden:

eigene Bilder

-

^ Die Führung der RTW zum NWZ hat mit dem neuen Stadtteil nichts zu tun, sie würde auch zum NWZ geführt, wenn der Stadtteil nicht käme. Insofern ist die RTW ein Kolateralnutzen für die Stadtplanung insofern, als sie für die ÖPNV-Erschließung eines Teil der neuen Siedlungsfläche auf eine Schienentrasse zurückgreifen kann, die sie nicht selbst planen muss, die günstigstenfalls sogar schon in Betrieb ist, bevor der erste Spatenstich getan ist; ich teile deinen Pessimismus was Stadtplanung in Frankfurt angeht, aber hier wäre ich mit K-Wagen ausnahmsweise optimistisch.

-

Es wurde schon früher veröffentlicht, nämlich am 23.12.2024, nur wir haben's nicht bemerkt, was passieren kann, wenn man nicht regelmäßig nachschaut und nicht unter Hofheim als Sitz der veröffentlichenden Stelle nachschaut. Das passiert bei frankfurtzentristischer Sicht auf die Dinge.

-

Betreibervertrag wurde verlängert

RMV und NVV haben bekannt gegeben, dass der mit DB Regio bestehende Betreibervertrag für das Teilnetz Kinzigtal um ein Jahr, d.h. vom 15.12.2024 - 13.12.2025 verlängert wurde:

ZitatDie Laufzeit des Verkehrs-Service-Vertrags Teilnetz Kinzigtal wurde mit dem Bestandsbetreiber DB Regio AG Region Mitte um ein Jahr vom 15.12.2024 bis zum 13.12.2025 ausgeweitet. Die Betriebsaufnahme des neuen Verkehrs-Service-Vertrages findet nach erfolgter wettbewerblicher Vergabe (TED-Nr. 2021/S142-378067) am 14.12.2025 statt. Eine frühere Betriebsaufnahme des neuen Verkehrs-Service-Vertrages war aus nachfolgenden infrastrukturellen, betrieblichen und fahrzeugseitigen Gründen nicht möglich: Der Einsatz der im Teilnetz Kinzigtal aus kapazitativen und qualitativen Gründen erforderlichen Doppelstock-Triebwagen ist erst nach Abschluss der für das 3. Quartal 2025 vorgesehenen Bahnsteigverlängerung in Wirtheim möglich, da künftig im Frankfurter Hauptbahnhof keine Möglichkeit zum bedarfsgerechten Stärken und Schwächen der Umläufe besteht, so dass in Wirtheim auch längere Zugkonfigurationen halten können müssen. Die im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 für das Fahrplanjahr 2026 geplanten Verschiebungen und Verdichtungen mehrerer Fernverkehrslinien verringern im Teilnetz Kinzigtal den Gestaltungsspielraum für überholungsfreie Trassen des Nahverkehrs, so dass die Ausschreibung eines komplexen mehrstufigen Betriebsprogramms durch die Betriebsaufnahme im Dezember 2025 vermieden werden konnte. Aufgrund der Fahrzeuganzahl und der Auslastungssituation war den in Frage kommenden Fahrzeugherstellern in dem bis zur Betriebsaufnahme verbleibenden Zeitraum eine fristgerechte Auslieferung der Neufahrzeuge nicht möglich.

Der Auftraggeber ging davon aus, dass zur Erbringung der Verkehrsdienstleistung im Teilnetz Kinzigtal aufgrund der Anforderungen an das Fahrzeug- und Betriebskonzept, der Größe des Teilnetzes und der kurzen Vertragslaufzeit nur der Bestandsbetreiber, die DB Regio AG Region Mitte, als Auftragnehmer in Frage kam. So verfügt DB Regio über die für die Leistungserbringung benötigten 95 eigenen Doppelstockwagen und 28 Loks. Außerdem betreibt die DB Regio eine eigene Werkstatt im Teilnetz Kinzigtal für die betriebsnahe Instandhaltung der im Teilnetz Kinzigtal eingesetzten Fahrzeuge. Daher nahm der Auftraggeber an, dass aus mehreren Sachgründen heraus eine zeitliche Ausweitung des Verkehrs-Service-Vertrages nach § 132 Abs. 2 Nr. 2a GWB gerechtfertigt war.

Q: Bekanntmachung über Auftragsänderung aufgerufen am 28.2.2025

-

Nachdem die Regionalversammlung gestern der Abweichung von den Zielen des Regionalplans zugestimmt hat, können jetzt überhaupt erst vertiefende Planungen aufgenommen werden. Der Beschluss beinhaltet Planungshinweise für die jetzt beginnende Aufstellung der Bauleitpläne, der Planungshinweis zu Ziffer 5) lautet:

Zitat"Für die Entwicklungsmaßnahme ist ein schienengebundener Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr zeitnah zur Realisierung der Maßnahmen sicherzustellen."

Weitere Festlegungen gibt es bisher nicht. Da der Bereich westlich der A5 von der Entwicklungsmaßnahme ausgenommen wurde, ist die ÖPNV-Anbindung eigentlich kein besonders großes Problem. Was weitgehend feststeht ist bisher die RTW-Trasse zum NWZ mit der Option daran auch die C-Strecke von der Ludwig-Landmann-Straße her abzubinden. Alles weitere wird sich zeigen.

Zumindest für ein Quartier ( genannt Q15 "Neuland" westlich des Krankenhauses NW/nördlich des Gewerbegebietes Praunheim) könnte es hier schnell gehen, da ein Bauträger bereits eine fertige Planung in der Schublade hat. Inwieweit dessen Planungen von der Stadt mitgetragen werden ist unklar, die konnte sich vor dem Abweichungsbeschluss natürlich nicht festlegen. Das Q15 wird aber von der RTW-Trasse ziemlich hälftig geteilt, wäre also durch die so-wie-so-Planung der RTW ganz gut angebunden.